人と土と時間で育てられた”山口さんちの野菜”

神戸市西区神出町にある山口農園。

標高110mのところにある農地は、冬場は冬野菜を美味しく育ててくれる冷たい北風が通り抜けていくロケーション。

そして季節によっては、コウノトリが集団でえさを求めてやってくることもある魅力ある場所。

そこに27棟のハウスや田んぼなどを持ち、ここで農業を始めて3代目。

代々受け継がれてきた『愛情込めて作る野菜』は西宮市にある地方卸売市場の、カネステを通して消費者の手に渡っていく。

昔から土にこだわって、農薬や肥料にこだわって作ってきた野菜。

時代と共に、"山口さんちの野菜"というネーミングでロゴも作って出荷し始め、その美味しさからまず注目され始めたのがトマト。

トマトのおいしさが評判となり、最近では西宮・芦屋のコープでその他の種類の野菜も含めた"山口さんちの野菜"コーナーができるほどになっている。

やまぐちさんちの農場にくるコウノトリ

やまぐちさんちの農場にくるコウノトリ

山口さんちのトマト

「トマトと一口に言ってもほんとにたくさんの種類があるんです。例えば人気のもも太郎にしても、だんだん品種改良が進み30種類ぐらいあります。長年やってきて、消費者に喜んでいただくために種類も増やしてますが、やはりうちの土地にあって美味しく育つものが中心になっていきますねー。」と話してくださったのは農園主の山口朋秀さん。

現在27棟のハウスのうち、夏場なんとは22棟がトマト!

トマトの季節になると、棟ごとに担当者を決めてトマトの世話をするんだそう。

「その方が管理もしやすいし責任感も出るんです。最近は、この猛烈な暑さで夏場の管理が年々大変になってきていますね。」

「トマトの後始末が、実は一番大変なんです。背の高いハウスだと2m越すトマトの木を一本ずつ手で引き抜き、しばらく乾燥させて外に運び出します。次の野菜の準備までの時間もかかってしまいますね。ただ、やはりこの手間のかかる作業をすることが、結局一番いいんですねー。」

私たちの口に入るまでに、気の遠くなるような作業があることに改めて感謝しようと思った。

27棟のハウスのうち22棟がトマトのハウスになると聞いて、トマトは連作を嫌う野菜だと言う知識しかなかったので少し驚いて聞いてみた。

「うちの場合、もう50年以上連作ですよー。病気になることも、収穫量が減ることも無いですね。やっぱり土の力でしょうか?ただ、面白いことにハウスによって、ここは大玉になる!とか、ここは糖度が高い!とかがあるんですよね。同じように土を作り、同じように水をかけているんですけどね。。。。。お世話する人の個性なのか(笑)、それとももっと深いところの土壌環境なのか?ハウスが建てられている環境なのか?不思議ですねー。」

代々受け継がれてきた"土づくり"

農業を始めて、頑固に土作りにこだわり、その土で採れた野菜を食べながら、自身でその美味しさを認めてきたからこそ、高度成長期、こぞって化学肥料を使い始めた頃も、朋秀さんのお父さんはワラで自ら堆肥を作っていた。

今の朋秀さんの代になっても努力を惜しまず手間ひまかけて昔ながらの土づくりに真剣に取り組んでいる。だから良いお野菜ができるのだろう。

自分の子供を育てるように出来るだけ化学肥料を使わずに良いもの使って、体に良いものを作りたい。。。。。

そんな朋秀さんが絶大な信頼を寄せるのが娘さんのご主人の村上さん。

車のディーラーで働いていた村上さんが結婚を機に農業に転身することになった。

「最初は亡くなったお祖父さんの後をついて歩くだけで、見よう見まねでしたよ。」と言う時期を経て、今では山口農園の大黒柱。

「新しい種類に挑戦する時??そんな試験的な小さな規模でなく、ドーンといきます。(笑)」

きっと「やっぱりあっちの方が良かったな!」と言うこともあったのだろうが、こうした試行錯誤もあって、山口さんちの土に合った種類が美味しい商品となって私たちの口に届くのだろう。

最近は、近くの道路の交通量も増え、そんな環境から野菜を守り、農薬を使わない栽培をするためも畑はビニールハウスが中心になっている。

「もう少し大きくしたい気持ちもありますが、人手と仕事量、そしてハウスの維持費などを考えると、今しばらくは現状維持でしょうか?」と村上さん。

それでも村上さんの表情は明るい!

農園のチームワークが"山口さんちの野菜"を支える

年間で作る野菜はほぼ決まっているようで、それらを季節や土の準備期間なども考えて、ハウスをどう活用していくかというローテーションが頭の中にあるようだ。

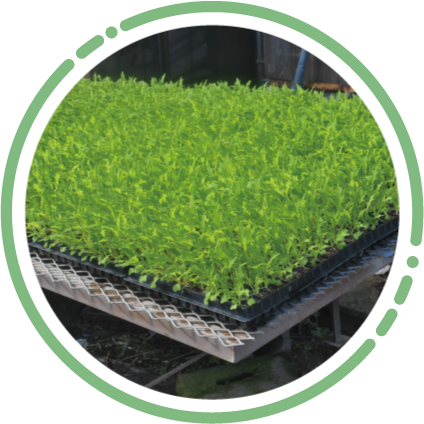

この日も、次のステージに向けて、静かに準備中のハウスもあった。

そんな山口さんや村上さんが二言目には「うちの農園の主役」と話す女性たちは、朝から収穫した野菜の出荷作業の手を止めない。

阿吽の呼吸で流れるように出荷作業が進んでいた。

出荷を待つ箱の中には、曲がったきゅうりの袋詰めがあった。

「卸売市場へ持ち込むので、これも立派な商品になるんです。まっすぐでも曲がっていても、味は変わりませんし、こっちの方がいいと言うお客様もおられるんですね。商品になることに感謝ですね!」

山口農園の愛情こめた人の作業と土の力と長い時間が"山口さんちの野菜"を育てていた。

卸売市場のカネステ

戦前から、西宮地方卸売市場で商売してきた「カネステ」の後藤社長と山口農園のご縁は長い。

その季節、その野菜に合わせて全国各地の産地から生産物が入ってくる卸売市場。

最近は「地産地消」と言う言葉が、よく使われるが、そんな言葉も まだあまり言われない頃から、後藤社長は兵庫県産の野菜の取り扱いにもこだわって来た。

やめてしまう生産者も多いようだが、山口農園は昔から土にこだわり、農薬や肥料にもこだわって農作物を作って来た。

そして時代と共に「やまぐちさんの野菜」と言うロゴもでき、カネステの中でも一つの格になって来ている。

「やまぐちさんちの野菜」の評判が上がると共に、後藤社長は、これからの卸売市場の新しい商売も視野に入れているようだ。

様々な流通形態があるが、卸売市場は取引先の生産者も、また、それを卸す先も開拓していく役目も果たしている。

こうして採りたての新鮮な野菜が私たちの手に届く!!